一条主线,万众同心

——内蒙古“十四五”铸牢中华民族共同体意识述评

历史的卷轴,在继往开来中铺展;时代的华章,在接续奋斗里书写。站在“十四五”规划收官与“十五五”谋篇布局的交汇点,内蒙古正以铸牢中华民族共同体意识为主线,呵护着“模范自治区”的崇高荣誉,各族人民拧成一股绳、铆足一股劲,将团结的伟力转化为前行的动能,在新时代的征程上,奋力书写着高质量发展的精彩答卷。

童心颂祖国欢歌迎国庆。(摄影:丁根厚)

主线引领凝聚思想共识

秉纲而目自张,执本而末自从。对于一个面积占全国1/8、生活着56个民族的自治区而言,何为新时代党的民族工作的“纲”?

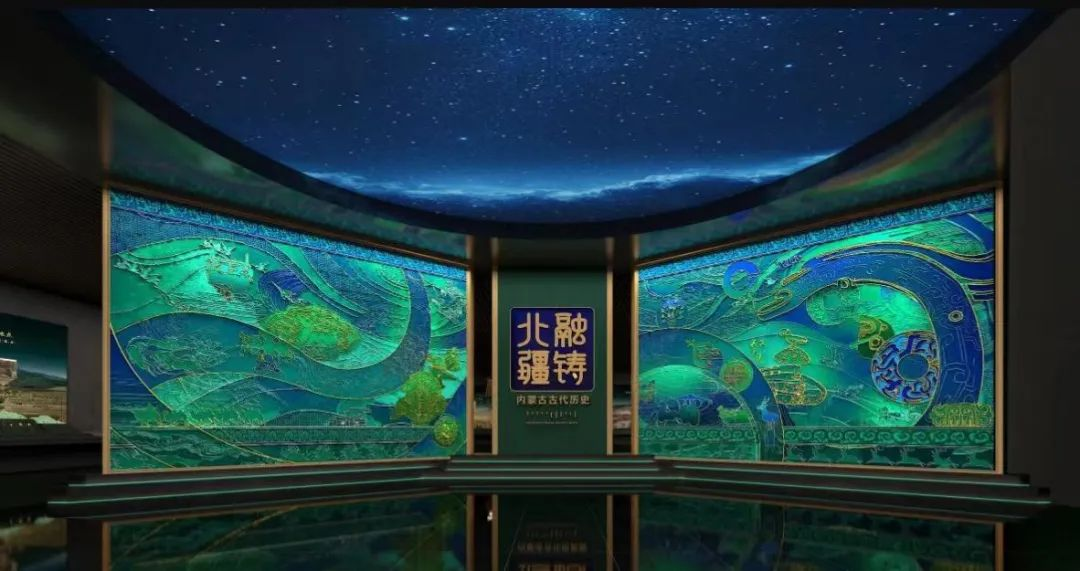

内蒙古博物院“融铸北疆——内蒙古古代历史陈列展”展厅。(来源:内蒙古新闻网)

答案,写在习近平总书记的殷殷嘱托中。2022年在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时强调,“民族团结是我国各族人民的生命线,中华民族共同体意识是民族团结之本”。2023年考察内蒙古时,总书记深刻指出,“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线,也是民族地区各项工作的主线”。

习近平总书记、党中央对内蒙古高度重视、寄予厚望。党的十八大以来,习近平总书记先后3次亲临内蒙古考察,连续5年参加全国人代会内蒙古代表团审议,对内蒙古工作作出一系列重要讲话重要指示,赋予内蒙古重要战略定位和光荣使命任务,国务院专门出台支持我区高质量发展的政策文件,为内蒙古现代化建设擘画了宏伟蓝图、规划了发展路径、注入了强大动力。

内蒙古自治区党委和政府深刻领会、坚决贯彻,将总书记的擘画转化为具体的“施工图”和“任务书”。《关于全方位建设模范自治区的决定》提出的“七个作模范”要求日益深入人心,其中,感党恩听党话、紧跟习近平总书记奋进新征程是根本政治前提。内蒙古长期以来被誉为模范自治区,模范就模范在听党的话上。内蒙古深入开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动,通过算发展账、惠民账和大力宣传阐释“六句话的事实和道理”,全区各族人民心向党、心向党中央的红色基因愈发鲜明。《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》将民族团结进步事业纳入规范化、常态化轨道,让“像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结”有了坚实的法治保障;《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》中,28条具体举措,把铸牢中华民族共同体意识贯彻到发展的全过程、各方面,推动全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等各项工作都紧紧围绕、毫不偏离这条主线来展开。

团结发展增进民生福祉

理论的价值在于指导实践,主线的力量见于发展成效。当铸牢中华民族共同体意识这条主线全面深入具体地贯彻到各项工作中,内蒙古的高质量发展便呈现出别样的气象——它既是物质财富的创造过程,更是社会关系的优化过程、共同情感的升华过程。

在经济发展的赛道上,内蒙古正加快构建具有特色的现代化产业体系,让发展成果惠及各族群众。

过去,“羊煤土气”是内蒙古的鲜明标签。今天,内蒙古在巩固传统优势产业的同时,全力推进战略性新兴产业发展。2025年,内蒙古区域创新能力综合指标跃居全国第20位,较2020年提升10位;全区研发经费投入创历史新高,达249.7亿元,“十四五”期间年均增速达12%。

“风光氢储”等新能源产业异军突起,全国重要的清洁能源输出基地加快建设;稀土新材料从“挖土卖土”向“点土成金”转变,产业链不断向下游高端延伸;现代装备制造、绿色农畜产品加工等产业提质增效。

呼和浩特中环产业园。(来源:视觉中国)

这一系列变革,其背后逻辑正是共同体意识所蕴含的“整体观”和“共享观”。发展产业,不再局限于一时一地,而是立足于全国统一大市场,服务于国家战略需求,在融入大局中实现自身价值。更重要的是,发展的成果切实转化为各族群众的获得感。通过乡村振兴、兴边富民等行动,基础设施不断改善,公共服务更加均等,就业渠道持续拓宽,各族群众在共同迈向共同富裕的道路上,真切感受到了休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的深刻内涵。

在社会治理的维度中,内蒙古不断创新体制机制,营造各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社会氛围。

赤峰市松山区兴安街道临潢家园社区是一个多民族聚居社区,生活着13个民族的居民,少数民族人口占社区总人口的近1/3。这里以家的理念、家的关怀、家的温暖,开展“民族团结之家”综合服务,在社区党群服务中心大厅设置民族政策咨询台、民族宗教政策宣教室、居民活动室等,还组织开展书法班、民族技艺传承班、民族融合小课桌等各具特色的活动,为各族居民交往交流交融提供了有效渠道。

临潢家园歌舞节目排练现场。(摄影:武文卓)

内蒙古大力推行互嵌式社区发展模式,促进各民族全方位交往交流交融,使各民族在朝夕相处中增进了解、加深感情。“民族团结一家亲”等活动常态化开展,党员干部与各族群众结对认亲,解难题、谋发展。深入推进国家通用语言文字教育,同时科学保护各民族语言文字,为各族青少年搭建了通往更广阔世界的桥梁,为他们共学、共进、共创未来奠定了坚实基础。在工厂企业、学校医院,各族干部职工相融共事,在协同奋斗中结成事业共同体、利益共同体。各族人民全方位、深层次的社会互动,在实际感触和潜移默化中实现生活相依、情感相融、心灵相通,使“三个离不开”的思想更加深入人心。

文化认同凝聚精神力量

“十一”期间,内蒙古以“破局者”姿态在国内旅游市场强势突围,全区接待国内游客达2531.20万人次,实现旅游总花费176.86亿元,预订人次增长率跃居全国第三,仅次于北京、上海。吸引众多游客的,不仅是山水林田湖草沙串起跨越东西2400公里的壮美画卷,更是比金秋还多彩的北疆文化。

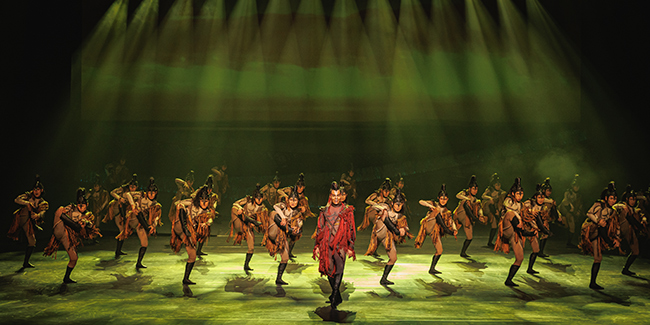

舞剧《昭君》剧照。(来源:内蒙古艺术剧院)

文化是民族的血脉,是人民的精神家园。加强中华民族大团结,长远和根本的是增强文化认同,建设各民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识。内蒙古历史悠久,文化底蕴深厚,自古以来就是各民族交往交流交融的大舞台。今天,打造以各民族交往交流交融、守望相助、共同弘扬蒙古马精神和“三北精神”、铸牢中华民族共同体意识为基本内容的“北疆文化”品牌,正是构筑中华民族共有精神家园的创造性实践。

“北疆文化”彰显着各民族交融汇聚的历史脉络。“十四五”期间,报告文学《让世界看见》,舞剧《骑兵》《昭君》,电影《片警宝音》《守望相思树》,电视剧《父辈的荣耀》《父亲的草原母亲的河》等一大批精品力作如雨后春笋般涌现,“金鸡奖”、“华表奖”、“飞天奖”、“荷花奖”、全国“五个一工程”奖、“文华奖”等全国重要文艺奖项尽收囊中,内蒙古第四次全国文物普查取得阶段性胜利,2103处新发现更新了内蒙古文物地图……广大文化工作者深入挖掘内蒙古大地上各民族“一起走过”“一起走来”的历史事实,让各族群众深刻认识到,我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。

内蒙古的发展历程表明,铸牢中华民族共同体意识,不仅是维护民族团结的生命线,更是驱动地区高质量发展的动力源。它让发展的方向更明确、根基更牢固、动力更充沛、成果更普惠。

“十四五”收官在望,“十五五”新篇将启。征程万里风正劲,重任千钧再出发。内蒙古将继续以铸牢中华民族共同体意识为主线,保持战略定力,增强历史主动,在中国式现代化的宏伟画卷中,绘就一幅更加壮丽的发展图景,交出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优异答卷。

声明:文章转载于《实践融媒》微信公众号,如有侵权,请联系。

您当前的位置:

您当前的位置:

关闭

关闭